Kategorie: Grüne Trends

-

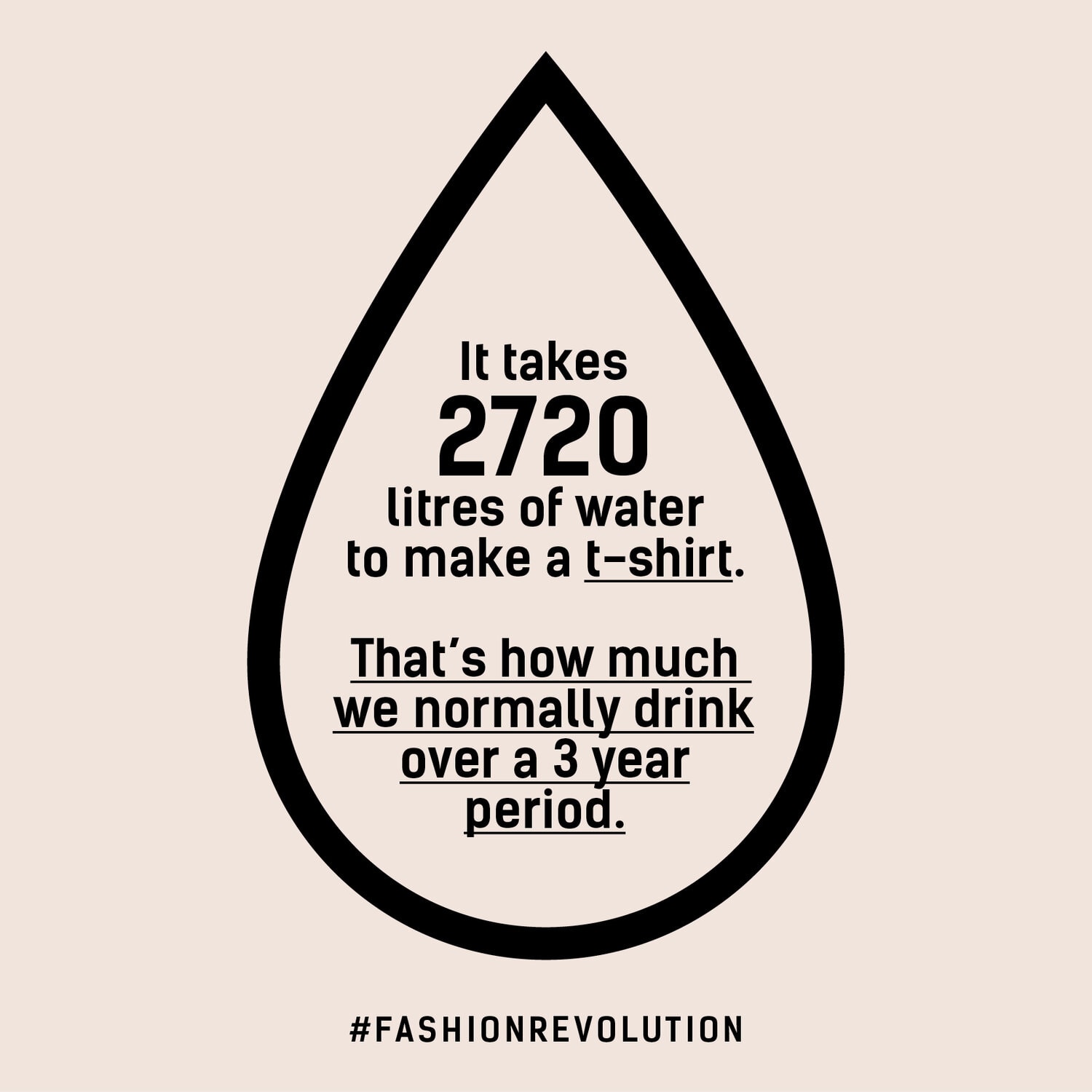

Was kann man gegen die Verschwendung von Kleidung tun?

Die auf dem R-Prinzip basieren Tipps für das Vermeiden von Verschwendung. ?

-

Weniger Elektroschrott dank universellem USB-C Anschluss

Gute Nachrichten zum Thema Elektronikschrott!

-

Kann man noch Strumpfhosen tragen?

Strumpfhosen werden hauptsächlich aus synthetischen Fasern hergestellt…

-

Meine Zero Waste Schule: ein Jahr danach

Vor etwa einem Jahr begann die Grund- und Sekundarschule von Apples-Bière und Umgebung mit dem Pilotprojekt Meine Zero Waste Schule (Mon École Zéro Déchet). Ursprünglich auf ein Jahr angelegt, befindet sich das Projekt nun in seinem zweiten Jahr – ein Beweis für seinen durchschlagenden Erfolg! Das Projekt wurde in mehreren Phasen durchgeführt. Zunächst erhielten die…

-

Retour sur Carouge Zéro Déchet

Émission GO Durable du 16.10.2024 Philippe Verdier et Coline Utz explorent la révolution des cantines scolaires. Quel bilan pour le défi zéro déchet et les consignes? Découvrez également le témoignage d’une famille participante au défi Zéro Déchet à 10’40. Lien à la page de l’émission

-

Guide pratique à l’attention des communes

La Suisse a l’un des plus hauts taux de déchets par habitant au monde, ce qui met une pression énorme sur les écosystèmes. Il est donc crucial de repenser nos modes de consommation et de gestion des déchets pour préserver les ressources. Avec des législations évoluant vers une gestion plus responsable, la Coopérative romande de…

-

Greenwashing: Wie man nicht in die Falle tappt!

Die umfassende Verwendung der Bezeichnung Greenwasching. Lesen Sie selber.

-

ZeroWaste Switzerland in Unternehmen

Vortrag und Workshop ZeroWaste Switzerland hat im Rahmen des Earth Days 2024, am 22. April eine Präsentation bei Ferring Pharmaceuticals in Saint-Prex (VD) abgehalten. Eine Präsentation mit den Herausforderungen im Zusammenhang mit der Reduzierung von Abfall, insbesondere Plastikabfall. Ja, trotz einer sehr hohen Sammelquote werden nur 15% der Kunststoffabfälle tatsächlich recycelt. Die Teams bei Ferring…

-

Mit dem Zug durch Europa: Unsere Tipps und Erfahrungen!

Warum sollte man für Reisen in Europa den Zug statt das Flugzeug nehmen? 30 % der globalen CO2-Emissionen sind auf unsere Verkehrsmittel zurückzuführen und wirken sich daher erheblich auf die globale Erwärmung aus, wie der Bericht des IPCC, des zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen, hervorhebt. Um diese globale Erwärmung stabilisieren zu können, wurde im Pariser Abkommen ein Ziel für den…

-

Entsorgung von organischen Abfällen

Wie sieht das Schweizer Gesetz in Bezug auf organische Abfälle aus? So steht es in den Artikeln 10, 12 und 13 der Verordnung über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen (VVEA): Die Kantone sorgen dafür, dass die wiederverwertbaren Stoffe der Siedlungsabfälle wie Glas, Papier, Karton, Metalle, Grünabfälle und Textilien möglichst getrennt gesammelt und stofflich verwertet…

-

Konsumstudie 2023

Les pratiques historiquement présentées dans nos activités ont été bien admises par notre panel

-

Mehrwegverpackungen: besser für das Klima?

L’analyse permet de conclure que la réutilisation des emballages est très bénéfique pour le climat ?