Greenwashing : comment ne pas tomber dans le panneau ?

Bienvenue dans le monde merveilleux du greenwashing…

B.a.-ba du greenwashing

Le terme Greenwashing est une contraction de green (vert) et de whitewashing, qui signifie littéralement « blanchiment à la chaux » qui fait référence, au sens figuré, à tout procédé de dissimulation.

Selon la définition donnée par l’Agence française de la Transition écologique, il recoupe « tout message qui peut induire le public en erreur sur la qualité écologique réelle d’un produit ou d’un service ou plus largement sur la réalité de la démarche de développement durable d’une organisation, quelles que soient ses modalités de diffusion»[3].

Si le terme désignait à ses débuts la simple récupération publicitaire de l’argument écologique par certaines entreprises ou institutions, il est aujourd’hui utilisé de manière bien plus large. Il a en effet dépassé le champ de la communication d’entreprise pour devenir une stratégie puissante visant à repousser tout projet de transformation sociale qui remettrait trop violemment en question les modes de vie, les technologies ou plus généralement le fonctionnement du capitalisme industriel [1].

Au final, il fait courir le risque de « mal penser les problématiques écologiques dans notre société » [2] et constitue en ce sens une sérieuse menace sur les efforts entrepris par celles et ceux qui s’efforcent jour après jour de faire advenir une société plus écologique.

Une pratique déjà ancienne

La pratique du greenwashing émerge en réaction aux préoccupations écologiques qui se diffusent largement dans la société depuis les années 1960 et 1970 dans le sillage de la publication du livre « Silent Spring » de Rachel Carson (1962).

Face aux accusations dont elles sont l’objet, les grandes entreprises ont d’abord choisi de nier la réalité des problèmes écologiques ou leur responsabilité en la matière, ou tentant de discréditer la pensée et le mouvement écologistes.

Dès les années 1980, le vent tourne. Réalisant que cette stratégie allait à terme s’avérer contre-productive, de nombreuses multinationales décident de changer de stratégie. Elles délaissent l’opposition pour la récupération. En se donnant une image écologique, elles espèrent envoyer un message positif, disant en substance qu’elles ont pris conscience des problèmes et les prennent désormais en charge.

C’est en réplique à ces pratiques que la société civile s’empare du terme greenwashing. Le mot voit le jour sous la plume de Jay Westerveld, chercheur et environnementaliste américain qui l’utilise dans un essai publié en 1986 sur l’industrie hôtelière[6]. Il y analyse la pratique des hôteliers visant à inviter les clients à réutiliser les linges et serviettes de bain pour motifs écologiques. Il concluait que cette pratique visait en fait moins à réduire le gaspillage qu’à diminuer les coûts de blanchisserie…

Par la suite, le terme est repris dans le contexte de la critique du nucléaire et se popularise rapidement, notamment par le biais d’un article de 1991 sur le greenwashing dans Mother Jones, un magazine américain engagé, puis du premier « guide du greenwashing » publié par Greenpeace en 1992.

Des formes multiples et variées

Le greenwashing inspire et donne lieu à des modalités d’utilisation multiples et variées, il peut inclure :

- des moyens rhétoriques : emploi de termes flous évoquant l’écologie (produits eco-friendly, 100% naturels, compostables, durables, biologiques, zéro impact, etc.), l’utilisation d’euphémismes pour atténuer certaines réalités (produits phytosanitaires plutôt que pesticides), le recours à des expressions associant un terme « écologique » à un terme ou une activité contestée (bio-carburants, gaz naturel).

- l’usage de déclarations ou de promesses invérifiables (promesse de planter des arbres).

- le recours à des images et des sons connotés “nature” évoquant la montagne, l’océan, la forêt, le but étant toujours d’associer au produit ou à la firme en question l’idée de respect de la nature.

- l’utilisation de couleurs à base de vert dans un logo ou le texte d’annonces publicitaires

Mentionnons encore la tactique dite de « captation de l’attention ». Il s’agit d’un procédé très répandu que les illusionnistes connaissent bien. Il consiste à attirer le regard sur ce que l’on veut montrer pour le détourner de ce que l’on veut cacher. On mettra ainsi en avant un aspect ou une action écologique réelle mais mineure pour mieux esquiver le reste (exemple : refaire l’emballage d’un produit, alors que c’est le produit lui-même qui pose problème). Selon Laure Teulières, historienne de l’écologie politique, “le greenwashing a permis de faire diversion en se satisfaisant de demi-mesures ou de fausses solutions”.

“Le greenwashing a permis de faire diversion en se satisfaisant de demi-mesures ou de fausses solutions.” Laure Teulières

On trouve également des entreprises qui soutiennent des causes environnementales, sponsorisent des associations ou des fondations écologistes pour s’acheter une image vertueuse, tout en continuant des pratiques à l’impact environnemental désastreux.

Toutes ces techniques, bien que peu éthiques, sont légales tant qu’aucun argument trompeur n’est utilisé. Si tel est le cas, cela peut être assimilé à de la publicité déloyale, pratique qui est légalement répréhensible en Suisse (et dans l’Union européenne) en vertu de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (art.3). C’est la Commission pour la Loyauté, une institution neutre et indépendante fondée 1966 en tant qu’organisme d’autocontrôle de la publicité, qui est habilitée à traiter les plaintes[4].

La diversification des méthodes et l’intensification de la pratique du greenwashing ont pour conséquence de brouiller les pistes : il devient toujours plus difficile pour le public de s’y retrouver et d’arriver à différencier les arguments fallacieux des vrais engagements écologiques, mesurables et sincères[5].

Si certains messages sont facilement déjouables, d’autres sont plus ambigus et les entreprises jouent sur le fait que les consommateurs·trices n’ont pas le temps d’analyser chaque publicité en détails pour les induire en erreur.

La Fédération Romande des Consommateurs (FRC) a recensé de nombreux exemples de publicités prises en flagrant délit de greenwashing[1]. Quelques exemples :

- un jambon bio d’un grand distributeur suisse avec un emballage montrant une belle ferme traditionnelle installée au milieu de pâturages verdoyants

- du fromage industriel en tranches avec emballage montrant en médaillon une vache verte, broutant librement

- un insecticide toxique dans une bouteille verte avec des illustrations de fleurs et de légumes et la mention “naturel et bio”

- un thé froid de grande marque française avec une étiquette annonçant des ingrédients naturels et la neutralité climatique du produit.

La Fédération Romande des Consommateurs traquent ces abus et les dénoncent régulièrement : Greenwashing – Fédération romande des consommateurs (frc.ch)

D’autres exemples de Greenwashing ont été dénoncés dans les pages du journal de la FRC : Un matraquage publicitaire incessant – Fédération romande des consommateurs (frc.ch)

[1] ALTWEGG Laurianne, « GREENWASHING : Un matraquage publicitaire incessant », Fédération Romande des Consommateur, 31 octobre 2023, disponible sur : https://www.frc.ch/d

Le greenwashing à grande échelle pour manipuler le consommateur

Les acteurs du secteur des énergies fossiles sont un bon exemple de manipulation à grande échelle. En utilisant le greenwashing pour promouvoir des solutions soi-disant écologiques dont l’intêrét principal est en vérité uniquement économique.

Cette stratégie se traduit par la promotion de solutions technologiques prétendûement vertes (captation du carbone, manipulation des nuages, relance de l’énergie nucléaire), en place et lieu de solutions plus durables, low tech ou d’innovations sociales (télétravail, régimes alimentaires moins carnés, zéro déchet, agriculture biologique de proximitié, etc.) qui permettraient l’avènement d’une société moins consommatrice en énergies fossiles.

Le groupe pétrolier et gazier français Total, l’une des entreprises les plus polluantes au monde, excelle en la matière. Rebaptisé TotalEnergies en 2021, il a investi massivement dans une campagne de communication annonçant sa nouvelle stratégie climatique visant à atteindre la neutralité carbone en 2050. Cette communication lui a valu le dépôt de plaintes pour greenwashing (i.e. pratiques commerciales trompeuses) par plusieurs ONG, dont Greenpeace. Selon le quotidien Libération, « le groupe se vante dans ses publicités d’avoir une ambition de neutralité carbone à l’horizon 2050 alors que les énergies fossiles représentent toujours 90% de son activité et 80% de ses investissements. Par ailleurs, TotalEnergies vante les propriétés climatiques du gaz et des agrocarburants, présentées comme des énergies de transition alors qu’elles sont fortement émettrices de gaz à effet de serre »[7].

La crainte populaire de perdre les avantages du « progrès » fait le lit de cette stratégie. Le progrès techno-scientifique a en effet accompagné le développement du monde moderne, permettant une amélioration des conditions de vie sans précédent au cours des derniers siècles et continuant à offrir de nouvelles possibilités à l’humanité notamment grâce aux avancées numériques. Comme l’analysent fort à propos Aurélien Berlan, Guillaume Carbou et Laure Teulière[8], « le greenwashing répond à une demande sociale profondément ancrée : il protège l’idole du progrès dont la destitution provoquerait l’effondrement de bien des illusions constitutives de notre vie moderne ».

Au final, le citoyen-consommateur se retrouve pris entre des injonctions contradictoires : d’un côté, le discours écologiste en appelle désespérément à sa conscience pour l’inciter à changer son mode de vie, de l’autre, un flot ininterrompu de messages lui fait miroiter des solutions durables autorisant une consommation illimitée (rénovation énergétique, compensation carbone, mobilité électrique, etc.).

Toutefois, une part de renoncement à ce « progrès » est inévitable, si l’on veut contenir la hausse des températures à des niveaux acceptables. En clair, il faudrait revoir notre utilisation de la voiture individuelle, la fréquence de renouvellement de notre smartphone, notre usage de l’avion, notre consommation alimentaire, etc.

Réussir à dépasser l’ancienne vision du monde, basée sur une croissance sans limite, pour la remplacer par une conception qui place le respect des limites planétaires en premier lieu ne sera pas facile. Il remet en effet en question la société d’abondance à laquelle nous sommes tant habitués.

Ne pas se laisser berner par les fausses solutions

Dans ce contexte, il est plus que jamais important de ne pas tomber dans le miroir aux alouettes du greenwashing !

« Le greenwashing est utilisé pour tromper et préserver le modéle de société de consommation, afin de contrer la mobilisation et l’action collective en faveur d’un vrai changement de cap. Il entretient l’illusion que des modifications à la marge suffiront plutôt que de changer de modèle », expliquent Aurélien Berlan, Guillaume Carbou et Laure Teulière[9].

Il nous semble essentiel de s’engager pour démasquer et combattre les faux discours « en rendant enfin audibles et visibles la multitude des alternatives, écologiques, solidaires et démocratiques qui permettraient de changer le cours des choses »[10].

Dire clairement les choses – par exemple que la voiture électrique, l’avion à hydrogène, le recyclage ne suffiront pas à régler le problème – est essentiel, c’est la condition pour construire le futur sur des bases réalistes. Il n’y a pas de solutions faciles, mais pour avoir une chance d’y arriver il est essentiel de ne pas se voiler la face en se laissant séduire par des arguments marketing.

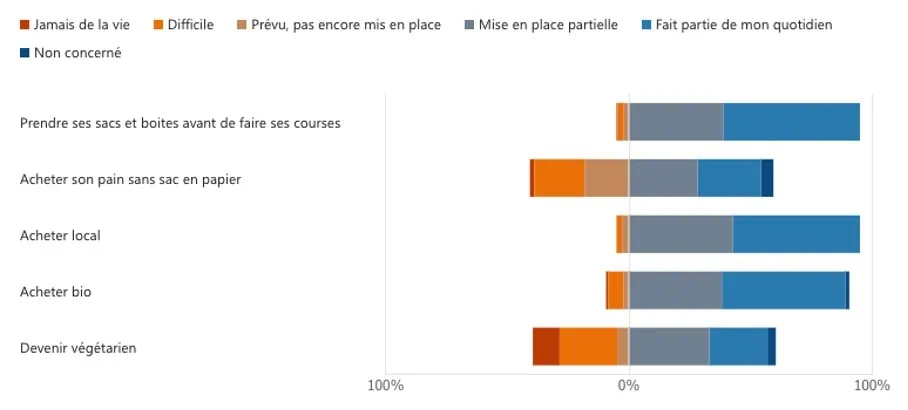

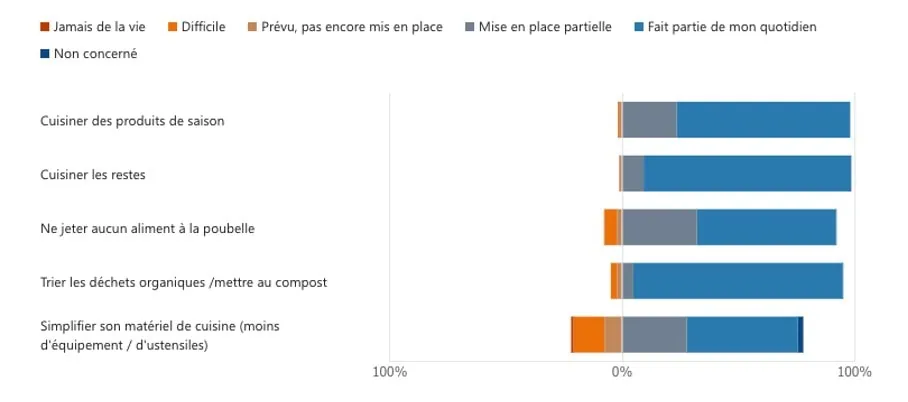

Commençons à notre échelle, en montrant que ce qui marche n’a pas forcément besoin d’ingénieurs, de nouveaux investisseurs, de stratèges en communication… On peut faire des choix qui auront un impact dès aujourd’hui, comme réduire ses déplacements, manger bio et local, moins de viande, sans oublier, bien sûr, adopter l’approche zéro déchet !

5 astuces pour ne pas se faire avoir !

Pour commencer, en tant que consommateur, il faut garder un sens critique et se poser les bonnes questions face à un argument de vente trop beau pour être vrai !

Voici les critères principaux, selon l’OFEV, permettant d’évaluer la qualité des informations environnementales :

- Le caractère significatif : les informations doivent se rapporter directement aux décisions qu’elle influencera

- une vue d’ensemble pertinente : la prise en compte de l’ensemble des impacts environnementaux tout au long du cycle de vie

- la fiabilité : l’information doit être scientifiquement fondé ou certifiée par in tiers (se référer aux écolabels reconnus et contrôlés : EU Ecolabel, FSC, PEFC, Ange bleu, Craddle to Craddle, Bio, Demeter)

- la transparence : les preuves doivent être traçables et vérifiables

- l’intelligibilité : les informations doivent être compréhensibles pour tout un chacun

Lien : Critères de qualité applicables aux informations environnementales (Synthèse) (admin.ch)

Dans son « Livre blanc sur le greenwashing »[1], Greenpeace donne quelques conseils simples et utiles pour ne pas tomber dans le panneau :

Le site internet : Si l’entreprise se vante sur son site d’être respectueuse de l’environnement mais ne fournit aucune donnée illustrant son propos, cela devrait vous alerter. Sinon, l’information serait facile à trouver.

Le discours : La transparence est la clé. Si l’entreprise se décrit avec un jargon incompréhensible ou qu’un mot sur deux est en anglais, méfiez-vous, elle cherche probablement à vous abuser.

L’étiquette : Si la liste des composants est très longue, il est possible que le produit ne soit pas aussi écologique que le prétend l’emballage.

Les couleurs : Le vert n’est pas synonyme d’engagement écologique sincère. Si le logo de l’entreprise est un petit arbre mais qu’elle ne travaille pas dans le jardinage, on est en droit d’avoir des doutes.

Les labels : En plus de mentir parfois sur l’obtention de certains labels, certaines marques n’hésitent pas à mettre en avant des labels créés de toutes pièces, sans réelle valeur juridique. Il est important de savoir identifier les écolabels reconnus et contrôlés.

[1] “Le greenwashing: décryptage (Livre blanc sur le greenwashing)”, Greenpeace France, septembre 2023, page 14, disponible sur : https://www.greenpeace.fr/livre-blanc-greenwashing/

Liste non exhaustive des principaux labels écologiques

EU Ecolabel (label écologique de l’Union européenne)

FSC (Forest Stewardship Council)

PEFC (Programme de reconnaissance des certifications forestières) pour les forêts/le bois

Ange bleu (label environnemental d’origine allemande)

Craddle to craddle (certification garantissant les principes écologiques de zéro pollution et 100% de réutilisation)

Bio Suisse (label de l’agiculture biologique suisse)

Demeter (label pour les aliments issus de l’agriculture biodynamique)

[1] Cette analyse est inspirée de celle développée par BERLAN Aurélien, CARBOU Guillaume, TEULIERES Laure dans le chapitre « Du verdissement de façade au verrouillage de l’avenir : formes et fonctions du greenwashing » tiré de l’ouvrage qu’ils ont co-dirigé « Greenwashing : manuel pour dépolluer le débat public », Paris, Ed. du Seuil, 2022.

[2] « Du verdissement de façade au verrouillage de l’avenir : formes et fonctions du greenwashing » dans BERLAN Aurélien (dir.), CARBOU Guillaume (dir.), TEULIERES Laure (dir.), Greenwashing : manuel pour dépolluer le débat public, Paris, Anthropocène Seuil, , 2022, page 10.

[3] Agence de la Transition écologique, « Comprendre le greenwashing », disponible sur : https://communication-responsable.ademe.fr/comprendre-le-greenwashing

[4] RTS, émission « On en parle» du 5 avril 2023, disponible sur : https://www.rts.ch/audio-podcast/2023/audio/comment-reconnaitre-et-denoncer-une-publicite-mensongere-26115386.html?id=26115386

[5] Analyse inspirée de la Fédération Romande des Consommateur, « Greenwashing », 23 mars 2023, disponible sur : https://www.frc.ch/dossiers/greenwashing-dans-le-viseur-de-la-frc/

[6] Les versions divergent toutefois à ce sujet.

[7] DISDERO Eléonore, « Justice climatique : TotalEnergies au cœur de plusieurs batailles judiciaires », Libération, 3 octobre 2023, disponible sur : https://www.liberation.fr/environnement/climat/justice-climatique-totalenergies-au-coeur-de-plusieurs-batailles-judiciaires-20231003_CLVCDJG4EJGFPKAVNMO6YCRMAU/?redirected=1

[8] « Du verdissement de façade au verrouillage de l’avenir : formes et fonctions du greenwashing » dans BERLAN Aurélien (dir.), CARBOU Guillaume (dir.), TEULIERES Laure (dir.), Greenwashing : manuel pour dépolluer le débat public, op.cit., page 25.

[9] « Du verdissement de façade au verrouillage de l’avenir : formes et fonctions du greenwashing » dans BERLAN Aurélien (dir.), CARBOU Guillaume (dir.), TEULIERES Laure (dir.), Greenwashing : manuel pour dépolluer le débat public, op.cit., page 31.

[10] « Du verdissement de façade au verrouillage de l’avenir : formes et fonctions du greenwashing » dans BERLAN Aurélien (dir.), CARBOU Guillaume (dir.), TEULIERES Laure (dir.), Greenwashing : manuel pour dépolluer le débat public, op.cit., page 33.